Autoren

Guido Friebel

(Goethe University Frankfurt and RFBerlin)

Casper Berg Lavmand Larsen

(Copenhagen Business School)

Johannes Laust Reese Hansen

(Rockwool Foundation)

Eine kürzlich durchgeführte landesweite Umfrage unter Kooperationsausschüssen und Gewerkschaftsvertretungen liefert völlig neue Einblicke in die Landschaft der Mitbestimmungsinstitutionen in dänischen Unternehmen. Zum ersten Mal verfügen wir nun über einen Datensatz, der die gesamte Landschaft der Mitbestimmungsinstitutionen abbildet: Kooperationsausschüsse, Gewerkschaftsvertretungen, Arbeitnehmervertretungen auf Vorstandsebene und Ausschüsse für das Arbeitsumfeld auf Unternehmensebene sowie Gewerkschaftsmitgliedschaften auf Arbeitnehmerebene. Dies bietet völlig neue Möglichkeiten, sowohl die isolierten Auswirkungen als auch das Zusammenspiel dieser verschiedenen Formen der Mitbestimmung innerhalb von Unternehmen und auf dem Arbeitsmarkt im weiteren Sinne zu verstehen. Dieser Newsletter bietet erste beschreibende Einblicke.

Definition: Mitbestimmung

Mitbestimmung bezeichnet Systeme der Unternehmensführung, die Arbeitnehmern oder deren Vertretern formelle Rechte zur Teilnahme am Entscheidungsprozess neben der Geschäftsleitung einräumen. Mitbestimmung kann viele Formen annehmen, aber die gängigsten Strukturen sind die Arbeitnehmervertretung im Vorstand und Kooperationsausschüsse. Allen gemeinsam ist jedoch das Ziel, den Arbeitnehmern eine Stimme zu geben und die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens zu fördern.

Das Verständnis der Beziehung zwischen Arbeitnehmern und Unternehmen ist in den wirtschaftspolitischen Diskussionen wieder in den Vordergrund gerückt. Insbesondere das Interesse und die Nachfrage nach erfolgreichen nordischen Mitbestimmungs- und Arbeitsmarktlösungen haben zugenommen (z. B. Kochan et al. (2019)).

Dänemark ist bekannt für sein Flexicurity-Arbeitsmarktmodell, das eine erhebliche Flexibilität beim Recht des Arbeitgebers auf Einstellung und Entlassung von Arbeitnehmern (die Flexibilitätskomponente) mit einem relativ starken wirtschaftlichen Sicherheitsnetz im Falle von Arbeitslosigkeit (die Sicherheitskomponente) und einer aktiven Arbeitsmarktpolitik (Kreiner und Svarer (2022)) verbindet. Das Flexicurity-Modell hat seine Tragfähigkeit unter Beweis gestellt, indem es ein geringes Konfliktniveau zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie eine starke Fähigkeit zur Absorption von Wirtschaftsschocks gewährleistet.

Mitbestimmungsinstitutionen dürften für die Tragfähigkeit des Flexicurity-Modells von entscheidender Bedeutung sein. Dennoch mangelt es an fundierten Kenntnissen über die Rolle einzelner Mitbestimmungsinstitutionen. Insbesondere sind weitere Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Unternehmen sowie über die Auswirkungen dieser Beziehungen auf die Produktivität, das Wohlbefinden der Arbeitnehmer und das allgemeine Funktionieren der Arbeitsmärkte erforderlich.

Bisherige Untersuchungen haben sich in erster Linie damit befasst, wie sich Mitbestimmung auf monetäre Ergebnisse wie Unternehmensleistung oder Löhne auswirkt (siehe Jäger et al. (2022) für einen Überblick). Das Projekt der Rockwool Foundation zielt darauf ab, diesen Fokus zu erweitern, indem es die Auswirkungen auf für Arbeitnehmer wichtige nicht-monetäre Faktoren wie Arbeitszufriedenheit, Gesundheit und Motivation untersucht. Hier gehen wir jedoch einer anderen Frage nach: Welche Arten von Unternehmen führen Mitbestimmung ein und welche nicht?

Für jede politische Debatte über die Möglichkeit, die Vertretung der Arbeitnehmerinteressen durch Mitbestimmung zu stärken, ist es von entscheidender Bedeutung zu wissen, welche Kompromisse mit diesen Institutionen verbunden sind.

FACT BOX 1: Mitbestimmungsrechte in Dänemark

In Dänemark umfasst der rechtliche Rahmen für die Mitbestimmung Kooperationsausschüsse, Gewerkschaftsvertreter und Arbeitnehmervertretungen auf Vorstandsebene.

Kooperationsausschüsse (das dänische Pendant zu deutschen Betriebsräten) sind in Unternehmen mit 35 oder mehr Beschäftigten obligatorisch, wenn dies entweder vom Arbeitgeber oder von einer Mehrheit der Beschäftigten beantragt wird. Diese Ausschüsse müssen paritätisch besetzt sein und haben das Ziel, die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu fördern. Sie haben ein Recht auf Information und Konsultation, verfügen jedoch im Gegensatz zu Deutschland nicht über ein Vetorecht. Die Unternehmensleitung ist verpflichtet, dem Ausschuss wichtige Informationen wie die Finanzlage und die Beschäftigungsaussichten mitzuteilen, und der Ausschuss muss bei der Festlegung von Grundsätzen für die lokalen Arbeits- und Sozialbedingungen mitwirken. Der Ausschuss ist zwar nicht für Lohnverhandlungen zuständig, kann jedoch bei Streitigkeiten beratend tätig werden, wobei die endgültigen Entscheidungen bei der Unternehmensleitung liegen.

Gewerkschaftsvertreter verhandeln im Namen der Arbeitnehmer über Löhne, Sozialleistungen und Arbeitsbedingungen. Sie sorgen für die Einhaltung der von Arbeitgebern oder Arbeitgeberverbänden ausgehandelten Tarifverträge.

Gewerkschaftsvertreter unterstützen die Arbeitnehmer auch in rechtlichen Angelegenheiten, darunter Streitigkeiten über Verträge, ungerechtfertigte Entlassungen und Rechte am Arbeitsplatz, und sorgen dafür, dass die Arbeitnehmer über ihre gesetzlichen Ansprüche informiert sind und diese auch erhalten. Darüber hinaus sind Gewerkschaftsvertreter Mitglieder des Kooperationsausschusses des Unternehmens.

Die Arbeitnehmervertretung auf Vorstandsebene ermöglicht es Arbeitnehmern in Unternehmen mit mindestens 35 Beschäftigten, Vertreter für den Vorstand zu wählen, wobei es sich hierbei eher um ein Recht als um eine Verpflichtung handelt. Die Arbeitnehmer können bis zu einem Drittel des Vorstands wählen, und die von den Arbeitnehmern gewählten Vorstandsmitglieder haben die gleichen Rechte (einschließlich Stimmrechten) und Pflichten wie die von den Aktionären gewählten Mitglieder. Eine freiwillige Arbeitnehmervertretung ist auch in Unternehmen mit weniger als 35 Beschäftigten zulässig, sofern der Arbeitgeber damit einverstanden ist.

Es ist zu beachten, dass sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Mitbestimmung von Land zu Land unterscheiden, was die Verallgemeinerbarkeit der hier vorgestellten Muster einschränkt. So haben beispielsweise Betriebsräte in Deutschland, die den Kooperationsausschüssen entsprechen, ein einflussreicheres Mandat als ihre dänischen Pendants. In Deutschland bieten Betriebsräte eine bedeutende Vertretung für Arbeitnehmer am Arbeitsplatz und verfügen über weitreichende Befugnisse, darunter ein wirksames Vetorecht in bestimmten Fragen. Darüber hinaus haben Arbeitnehmer in Deutschland Anspruch auf Sitze im Aufsichtsrat größerer Unternehmen – ein Drittel in Unternehmen mit 500 bis 2.000 Beschäftigten und die Hälfte in Unternehmen mit mehr als 2.000 Beschäftigten.

Mitbestimmung bezeichnet Systeme der Unternehmensführung, die Arbeitnehmern oder deren Vertretern formelle Rechte einräumen, gemeinsam mit der Geschäftsleitung am Entscheidungsprozess teilzunehmen. Mitbestimmung kann viele Formen annehmen, aber die gängigsten Strukturen sind die Arbeitnehmervertretung im Vorstand und Kooperationsausschüsse. Allen gemeinsam ist jedoch das Ziel, den Arbeitnehmern eine Stimme zu geben und die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens zu fördern.

Die Sicherung der Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer garantiert nicht deren Umsetzung

Obwohl Arbeitnehmer ab einer Mitarbeiterzahl von 35 einen gesetzlichen Anspruch auf verschiedene Formen der Mitbestimmung haben, gibt es bei der tatsächlichen Umsetzung nach wie vor erhebliche Unterschiede. Die Gewerkschaftsvertretung ist die am weitesten verbreitete Form der Mitbestimmung in dänischen Unternehmen. Insgesamt haben 65 Prozent der Unternehmen mindestens einen Gewerkschaftsvertreter. An zweiter Stelle stehen Kooperationsausschüsse, die von 49 Prozent der Unternehmen eingeführt wurden, und schließlich Arbeitnehmervertreter, die in 20 Prozent der Unternehmen, die der Gesetzgebung unterliegen, gewählt werden¹.

1) Der Anteil der Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit mehr als 35 Beschäftigten (Unternehmen, die der Mitbestimmungsgesetzgebung unterliegen), die verschiedene Formen der Arbeitnehmervertretung eingeführt haben, ist wie folgt: 49 Prozent haben einen Kooperationsausschuss (2024), 65 Prozent haben einen Gewerkschaftsvertreter (2024) und 20 Prozent haben Arbeitnehmervertreter auf Vorstandsebene (2021).

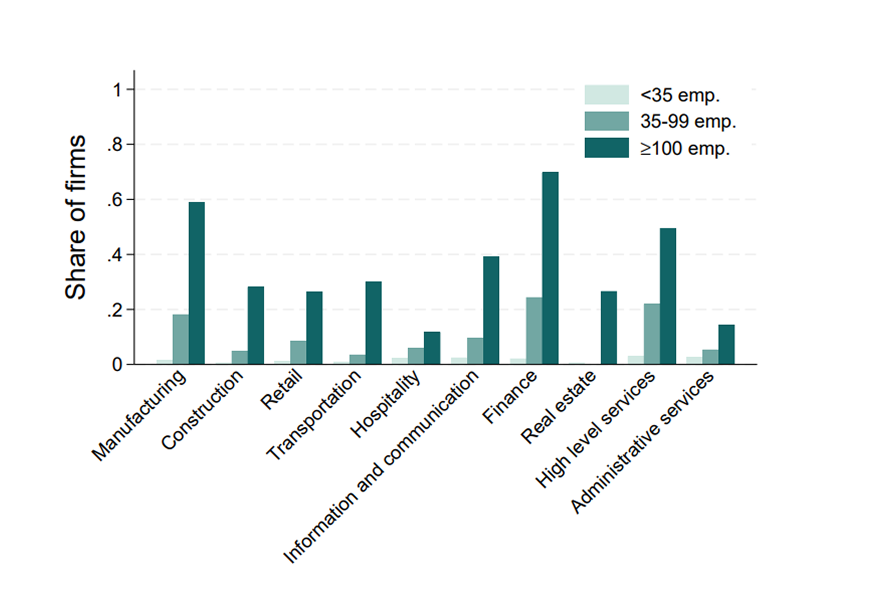

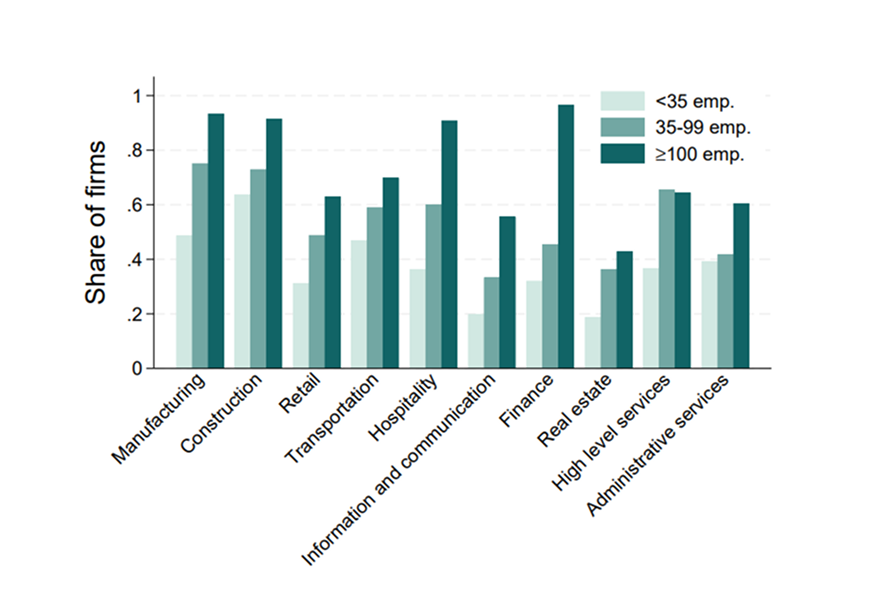

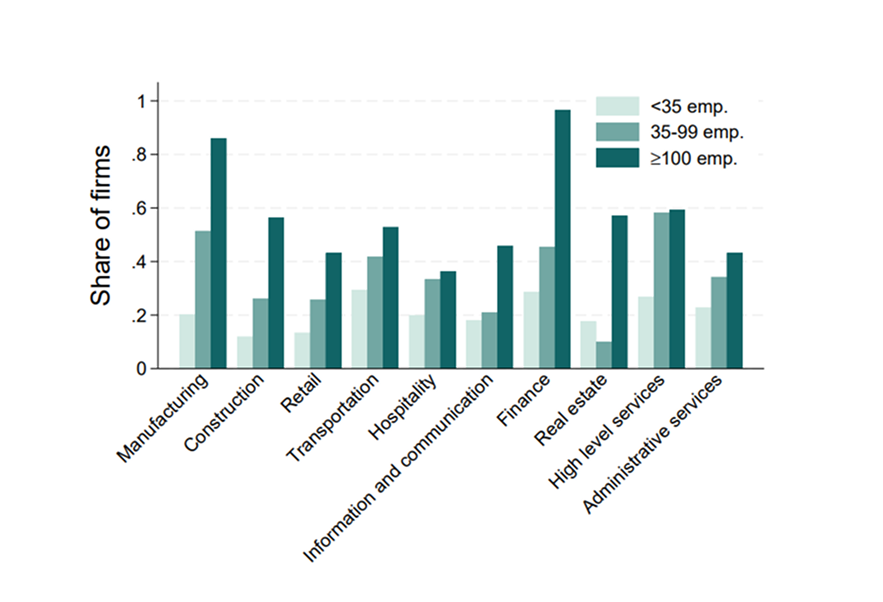

Figure 1: Industry distribution of co-determination

Anmerkung: Diese Abbildung zeigt den Anteil der Unternehmen mit Arbeitnehmervertretung im Vorstand bzw. Kooperationsausschüssen, je nachdem, ob die Arbeitnehmer einen gesetzlichen Anspruch auf diese Institutionen haben (Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit 35 oder mehr Beschäftigten). BLER ist eine Abkürzung für „Board-Level Employee Representation” (Arbeitnehmervertretung auf Vorstandsebene).

Quelle: Eigene Berechnungen auf der Grundlage von Verwaltungsdaten von Statistics Denmark und einer Umfrage.

Darüber hinaus gibt es große Unterschiede zwischen den Branchen und Unternehmensgrößen, was die Umsetzung von Kooperationsausschüssen, von Arbeitnehmern gewählten Vorstandsmitgliedern und Gewerkschaftsvertretungen angeht, wie Abbildung 1 zeigt.

Mitbestimmung ist besonders in Branchen wie dem verarbeitenden Gewerbe, dem Bauwesen und dem Finanzwesen verbreitet. Die hohe Verbreitung von Mitbestimmungsinstitutionen auf Unternehmensebene in Branchen wie dem verarbeitenden Gewerbe und dem Finanzwesen hängt wahrscheinlich mit dem Organisationsgrad der Beschäftigten zusammen. In diesen Branchen haben Gewerkschaften traditionell Einfluss auf die Ausbildung und Positionierung von Arbeitnehmerkandidaten für Kooperationsausschüsse und Arbeitnehmervertretungen auf Vorstandsebene.

Im Gegensatz dazu werden Mitbestimmungsinstitutionen in Branchen wie dem Einzelhandel, der Informations-/Kommunikationsbranche und den Verwaltungsdienstleistungen selten eingeführt, obwohl die Arbeitnehmer die gleichen Rechte auf die Einrichtung von Kooperationsausschüssen, Arbeitnehmervertretungen im Vorstand und Gewerkschaftsvertretungen haben.

FACT BOX 2: Unsere Umfrage

Ende 2024 haben wir in Zusammenarbeit mit Statistics Denmark eine Umfrage unter dänischen Gesellschaften mit beschränkter Haftung durchgeführt. In der Umfrage wurde gefragt, ob die Unternehmen Kooperationsausschüsse, Gewerkschaftsvertretungen und Ausschüsse für das Arbeitsumfeld eingerichtet haben, und es wurden Informationen über das Kooperationsklima und die speziell in den Kooperationsausschüssen behandelten Themen gesammelt. Insgesamt wurden 8.300 Gesellschaften mit beschränkter Haftung in Dänemark mit jeweils mindestens 20 Beschäftigten in den letzten 12 Monaten zur Teilnahme eingeladen. Davon antworteten 40,7 % (3.385 Unternehmen), was etwa 34,6 % aller dänischen Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit 20 oder mehr Beschäftigten im Jahr 2024 entspricht.

Durch die Kombination unserer neuen Umfrage mit bestehenden Verwaltungsunterlagen haben wir erstmals einen umfassenden Datensatz erstellt, der einen vollständigen Überblick über die Mitbestimmung in dänischen Unternehmen bietet. Zu Beginn des Projekts wussten wir bereits, welche Unternehmen Arbeitnehmervertreter in ihren Vorständen gewählt hatten und welche Arbeitnehmer Mitglieder von Gewerkschaften waren. Mit unserem von der ROCKWOOL Foundation Berlin finanzierten Projekt haben wir nun Informationen darüber hinzugefügt, welche Unternehmen Kooperationsausschüsse, Gewerkschaftsvertretungen und Ausschüsse für das Arbeitsumfeld eingerichtet haben.

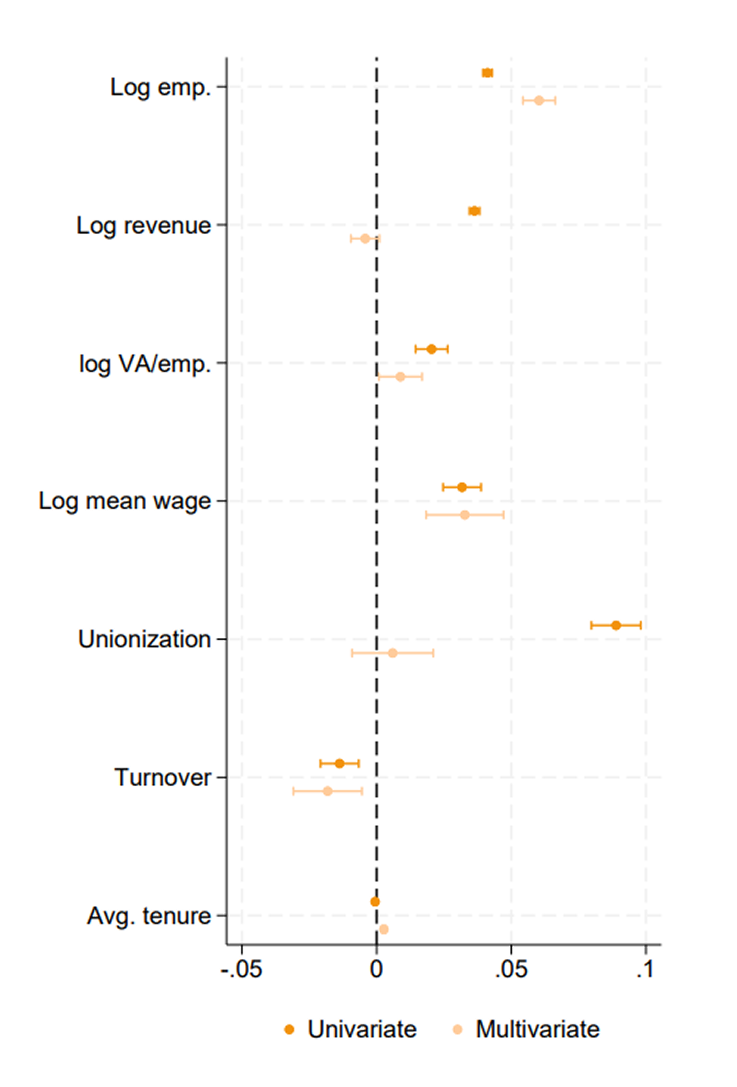

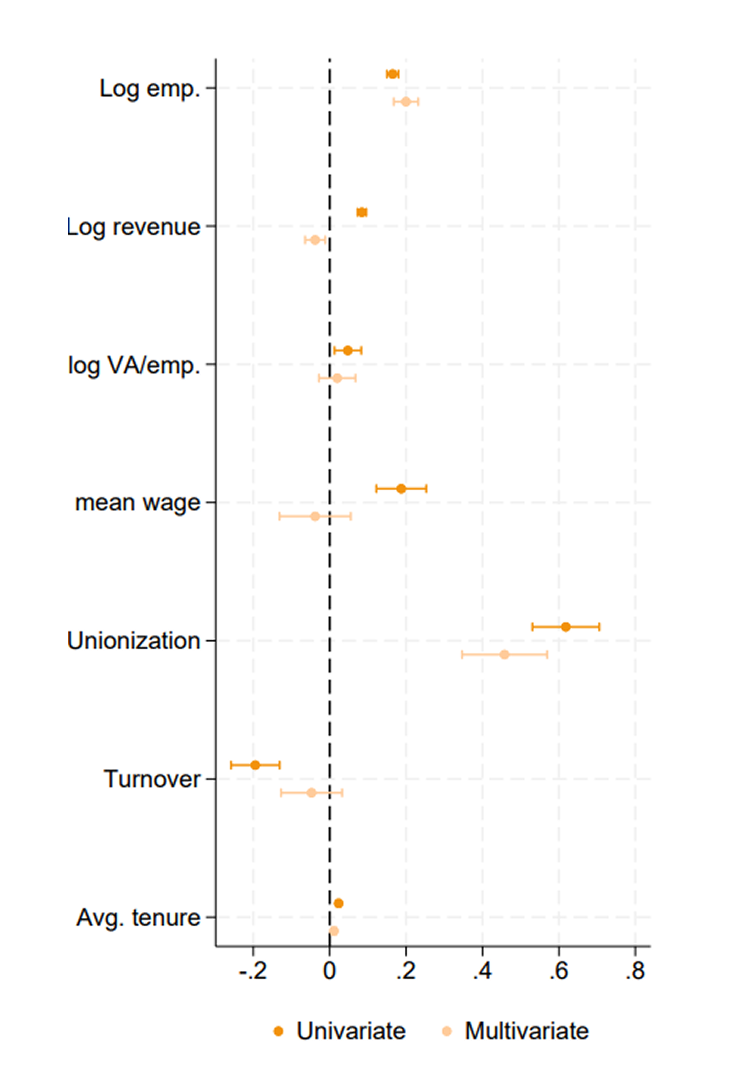

Abbildung 2: Prädiktoren für Mitbestimmung

Board-level employee representation

Cooperation committee

Anmerkung: Diese Abbildung zeigt den geschätzten Koeffizienten sowohl für die univariate als auch für die multivariate Regression der Unternehmensmerkmale auf eine Dummy-Variable für die Vertretung auf Vorstandsebene oder das Vorhandensein eines Kooperationsausschusses im Unternehmen.

Mitbestimmungsinstitutionen sind stark voneinander abhängig

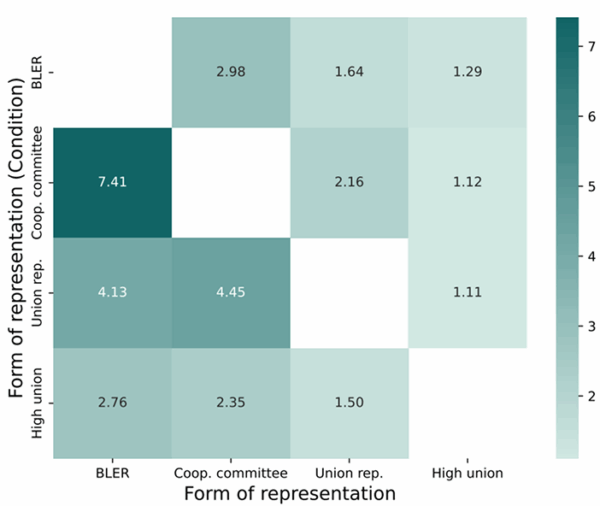

Ein weiteres interessantes Muster bei der Verbreitung von Mitbestimmungsinstitutionen ist ihre starke gegenseitige Abhängigkeit: Das Vorhandensein einer Institution erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass andere eingeführt werden, erheblich. Wie in Abbildung 3 dargestellt, sind diese Abhängigkeiten auffällig. So ist beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen mit Kooperationsausschüssen eine Vertretung auf Vorstandsebene haben, mehr als siebenmal höher als bei Unternehmen ohne solche Ausschüsse, und Unternehmen mit Gewerkschaftsvertretern haben mehr als viermal häufiger Betriebsräte als Unternehmen ohne solche Vertreter. Diese Muster werfen eine entscheidende Frage auf: Ergänzen sich verschiedene Formen der Mitbestimmung gegenseitig – wobei eine die Wirksamkeit der anderen verstärkt – oder ersetzen sie sich gegenseitig?

Abbildung 3: Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten für die Umsetzung verschiedener Formen der Mitbestimmung

Anmerkung: Diese Abbildung zeigt das Verhältnis der Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Form der Mitbestimmung eingeführt zu haben (x-Achse), bei denjenigen, die über eine bestimmte andere Form der Vertretung verfügen (y-Achse), im Vergleich zu denjenigen, die diese nicht haben.

Quelle: Eigene Berechnungen auf der Grundlage von Verwaltungsdaten von Statistics Denmark und einer Umfrage.

Wie wirken sich Mitbestimmungsinstitutionen auf Arbeitsplätze aus?

In Zukunft soll das Projekt die kausalen Auswirkungen der Präsenz dieser verschiedenen Institutionen in Unternehmen sowie deren gegenseitige Abhängigkeiten aufdecken.

Durch den Abgleich unserer Umfrage- und Verwaltungsregisterdaten mit groß angelegten Umfragen unter Beschäftigten zu Arbeitsumfeld und Gesundheit können wir untersuchen, wie sich diese Institutionen auf Bereiche auswirken, in denen wir den größten Einfluss erwarten, wie z. B. Arbeitsumfeld, Managementqualität usw., um die Rolle von Mitbestimmungsinstitutionen innerhalb von Unternehmen und auf dem Arbeitsmarkt im Allgemeinen besser zu verstehen.

Dieser Newsletter bietet erste Einblicke in die Landschaft der Mitbestimmung in dänischen Unternehmen. Und genau diese Unterschiede und Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Formen der Mitbestimmung wollen wir im weiteren Verlauf des Projekts noch viel detaillierter untersuchen.

Wichtigste Erkenntnisse

Wenn wir Unternehmen mit Beschäftigten vergleichen, die denselben formellen Rechten zur Einrichtung von Kooperationsausschüssen, zur Wahl von Vorstandsmitgliedern und zur Ernennung von Gewerkschaftsvertretern unterliegen, kommen wir zu folgenden wesentlichen Ergebnissen:

- Mitbestimmungsinstitutionen sind in einem Großteil der dänischen Unternehmen tief verwurzelt. Von den Unternehmen, die der Gesetzgebung unterliegen, haben 65 Prozent mindestens einen Gewerkschaftsvertreter, 49 Prozent haben einen Kooperationsausschuss eingerichtet und 20 Prozent wählen Arbeitnehmervertreter in den Vorstand.

- Gleichzeitig werden Mitbestimmungsinstitutionen jedoch selten in Branchen wie dem Einzelhandel, der Informations-/Kommunikationsbranche und den Verwaltungsdienstleistungen eingeführt, obwohl die Arbeitnehmer dort die gleichen Rechte auf die Einrichtung von Kooperationsausschüssen, die Wahl von Arbeitnehmervertretern in den Vorstand und die Vertretung durch Gewerkschaften haben.

- Mitbestimmungsinstitutionen sind voneinander abhängig. So ist es beispielsweise 7,4-mal wahrscheinlicher, dass Arbeitnehmer Mitglieder in den Vorstand eines Unternehmens wählen, wenn das Unternehmen einen Kooperationsausschuss eingerichtet hat.

REFERENZEN

Amore, M., M. Bennedsen, B. Larsen, & Z. Zhao Optimizing the workplace: The interplay between working environment, corporate outcomes and employee well-being. CEPR Discussion Paper No. 19298. (2024)

Blandhol, C., Mogstad, M., Nilsson, P., & Vestad, O. L. Do employees benefit from worker representation on corporate boards? The economic journal (forthcoming)

Gregorič, A. and Poulsen, T. When Do Employees Choose to Be Represented on the Board of Directors? Empirical Analysis of Board‐Level Employee Representation in Denmark British Journal of Industrial Relations 58 (2): 241-272. (2020)

Harju, J., Jäger, S., & Schoefer, B. Voice at work. American Economic Journal: Ap-plied Economics (forthcoming)

Mueller, S. & Stegmaier, J. The Dynamic Effects of Works of Works Councils on Labour Productivity: First evidence from Panel Data British Journal of Industrial Relations 55 (2): 223-459. (2017)

Jäger, S., Schoefer, B., & Heining. J. Labor in the Boardroom. Quarterly Journal of Economics 136 (2): 669-725. (2021)

Jäger, Simon, Shakked Noy, and Benjamin Schoefer. What does codetermination do?. ILR Review 75.4 (2022): 857-890.

Kochan, T. A., Yang, D., Kimball, W. T., and Kelly, E. L. Worker Voice in America: Is There a Gap between What Workers Expect and What They Experience? ILR Review, 72 (1): 3–38. (2019)

Kreiner, Claus Thustrup, and Michael Svarer. Danish Flexicurity: Rights and Duties. Journal of Economic Perspectives, 36 (4): 81–102. (2022)